横に置かれた大根の上で、今にもこっそりと囓りそうな様子で口元に手を当てた鼠が乗っている。単に写実というだけでなく、鼠の生命感や躍動感溢れる表現は、宗美作品の特徴と言える。宗美は鼠の生態を知るために俵を被って20日間納屋に潜み、鼠と共に住んだというエピソードも残っている程深い観察を行っている。大根は無造作に置いた時に広がる葉の様子が写実的に表現されており、鼠と共に、素材である鉄の堅さを感じさせない柔らかさを持っている。

1871年(明治4)現在の石川県加賀市生まれ。本名、長三郎。生家は代々加賀藩に仕えた刀鍛冶を生業としていたが、祖父の代より甲冑、象嵌鐙等の制作を行うが、明治維新後は日用品などの象嵌器物を制作した。宗美は14歳から父に象嵌、打ち出し法を学び、20歳で家督を相続して宗美と号する。宗美の作品の最大の特徴は、"鎚起法"と呼ばれる、一枚の熱した鉄板から金槌で様々な形を作り出す製法にあり、どんなに複雑な形状のものでも継ぎ目が無い。また、宗美の作品には表現される動物や人物は単に写実というだけでなく、生きているような躍動感があるが、こうした作品制作の背景には、宗美の厳しい観察力がある。1896年(明治29)日本美術展覧会に初出品、三等賞銅牌を獲得、作品は宮内省御用品となる。1900年(明治33)パリ万国博覧会、1904年(明治37)にはアメリカのセントルイス万国博覧会で一等賞金牌を受賞し、海外でも高い評価を受ける。その後も意欲的に制作し、様々な賞を受賞する。1916年(大正5)には芸術家にとって最高の栄誉である帝室技芸員候補に地方人として初めて推挙されるが、その実現を見ないまま、同年没。

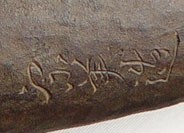

作者名

制作年

法量